Theme近代社で作るカーステッカーの効果と検討の際のポイント

どうも皆さんこんにちは。いつも車に貼っているものです。前回に引き続き、社用車・営業車に貼るカーステッカーについての話題でお送りいたします。

これまでのコラムの内容とかぶってしまうところもあるかとは思いますが、見逃してください。

カーステッカーを貼る効果

前回のコラムで、カーステッカーが営業車やトラックに使用される理由として、「機動性の高さ」「デザインの自由度」「耐久性」「設置が容易」といった利点を挙げてきました。

こうしたカーステッカーが施工された営業車を街中で見かけると、「あ、○○社の車だ」とすぐに認知してもらえます。より注目されやすいデザインであるだけでも、会社の認知度の向上につながっていくわけです。実際弊社の社用車もカーステッカーを貼っていますが、お客様のところにお邪魔するとすぐに「あ、近代社さんですね」と認知してもらえます。特に初めて伺ったお客様に見てもらうと、「すごい車ですね!」と驚かれたりして、話のネタになることも。いつどこで見られているか、油断できません。

冗談はさておき、営業のために車を走らせるだけで広告効果が得られるカーステッカーは、会社や商品の魅力をより一段階引き上げる力を秘めた手段といえるでしょう。

カーステッカーの注意点

多くのメリットがあるカーステッカーですが、導入の際にはいくつか気を付けていただきたい点もあります。

- メンテナンスについて

第一回目のコラムでも軽く触れましたが、カーステッカーに使われているフィルムは意外とデリケートだったりします。せっかくきれいに貼り付けても、上から強い力で擦ったり、高圧・高熱の環境にさらされたりすると、劣化の原因になる場合があります。硬いブラシや高圧洗浄機などは使わず、できれば布で優しく拭いてあげると、より長い期間きれいな状態を保つことができます。 - デザインの際の注意点

いざ見栄えするデザインにしたい!と思っても、実はあまり効果的でないデザインになってしまっていては効果が半減してしまいます。

配色…車の地の色に似た配色にしてしまうと、せっかく貼っても目立たなくなってしまう場合があります。

文字やイラストの大きさ…あまりに小さいと、「何の車だろう?」とわからない場合もあります。

情報量…あれもこれもと要素を詰め込みすぎても人に伝わらない場合もあります。必要な要素を絞って、パッと見て認識できる範囲でデザインした方が広告の効果がより高まります。

車検や保安基準に則しているか…貼る箇所やステッカーの種類によっては、そもそも車検に通らなかったり、法令違反の扱いになる場合もあります。 - 貼り付けの難易度

ステッカーの貼り付ける箇所や大きさ、あるいはフィルムの性質によっては、施工性が大きく変わってくる場合もあります。一日のうちに出張施工で完成できる場合が多いですが、数日かけて作業を進めていく施工ケースもあります。この場合はその数日間お客様のもとに通わせてもらうか、弊社の施工スタジオに車を持ち込ませてもらうなどの対応をさせていただています。 - 耐久性の問題

基本的に施工する際は、後々剥がれてくることが無いよう丁寧に貼り付けさせていただいています。使用するフィルムの特性も含めコストとのバランスを鑑みながら、最適な形でのカーステッカーを弊社では提案させていただいていますが、ここで用途に適した素材を使わないと、耐久性や再剥離性に影響が出てくる恐れがあります。

カーステッカーを検討するポイント

- デザインの決め方

デザインは千差万別、カーステッカーによってさまざまな表現の仕方があることをこれまでにも述べてきましたが、「実際どんな方向性でデザインを考えればいいの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

少し脱線した例えになりますが、例えば会社のロゴやイメージカラーを取り入れたユニフォームを作るとどんな効果があるでしょうか。

- 企業の広報 どの社員でも一目でどこの会社であるか認知してもらえます。

- 一体感の醸成 統一されたデザインを取り入れることでチームとしての一体感の醸成につながります。

- 人材募集の手段 「このユニフォームかっこいいじゃん!」と思ってくれた人が、もしかしたらそれをきっかけにその企業や業界に興味を持ってくれるかもしれません。

それと同じように、車に対してカーステッカーを貼ることでも同じような効果が得られるかもしれません。人が着る服の延長線上で、仕事で使う車を情報発信の手段として、あるいは企業のカラーを打ち出すアイコンとして、ぜひカーステッカーを利用して独自のデザインを表現していただければと思います。

適切なサイズと貼り付け位置

もちろん本当に自由自在にデザインすると、かえって情報がわかりにくくなったり、コストとの兼ね合いの問題が出てきてしまいます。

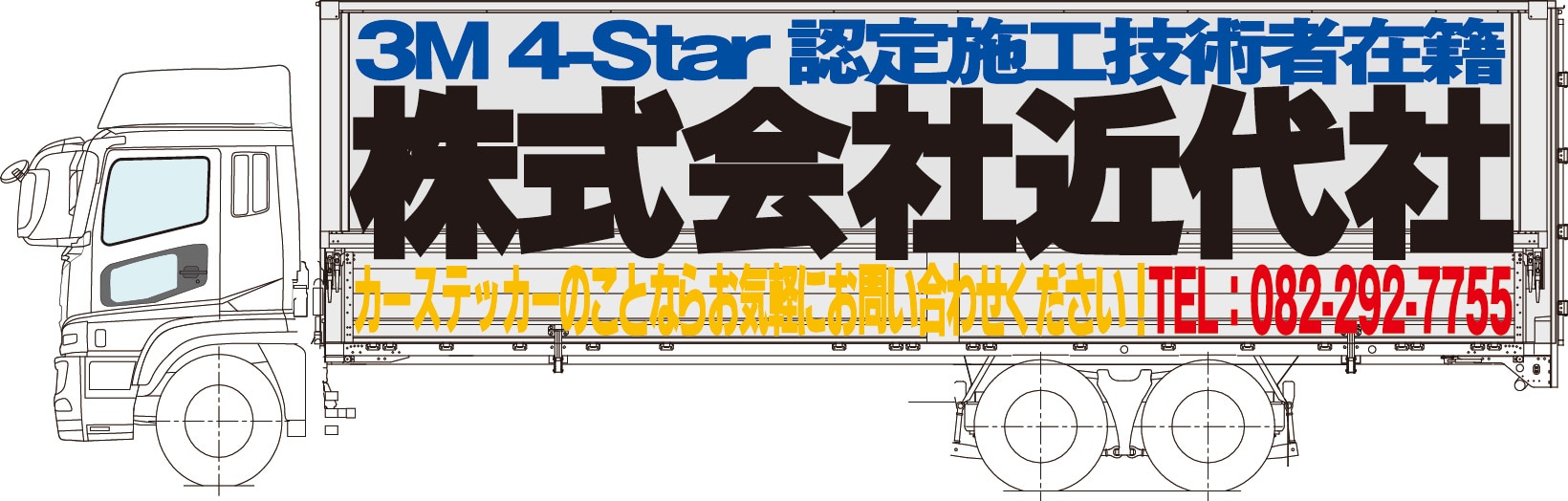

例えばトラックの車体に社名を入れたいとします。イラストは極端な例なので、あくまでイメージとしてご覧ください。

-

1枚目ではアオリ(荷台の周囲に取り付けられる板状のもの)に文字を入れた例です。…見えにくいですね。停車している時ならまだしも、走行中の状態では何と書いてあるのかわからないかもしれません。ではド派手にしてみたらどうでしょうか。

-

2枚目では思い切って全面に文字を入れてみました。インパクトは絶大ですが、書体によっては読みにくくなるかもしれません。それにせっかく大きな文字で書いてあっても、社名以外の情報がなく、どんな企業であるかがわかりにくいですね。ではその他の弊社の強みや事業についてもっともっと付け加えていくとどうなるでしょうか。

-

…情報が増えすぎてしまいました。下の文字も読みにくくなっています。

もちろんこうしたデザインでも施工は可能ですが、まずコストや施工にかかる時間が大きく増加する可能性があります。貼る面積が大きい場合、障害物やフィルムを貼りつけできない箇所などの影響でイメージそのままの形で貼りつけできない場合も考えられます。

イラストの例のように、文字が小さすぎたり、大きすぎたりするだけでも、「どこの会社なのか?」「何を宣伝しているのか?」がわかりにくくなってしまいます。社用車・営業車やトラックの場合は特に、道を走ってすれ違う数秒の間しか人の目に触れない、という場面も多いと思います。その数秒のうちであっても、見た人の記憶に残る配置や大きさを検討するのが望ましいですね。

発注前に確認すべきこと

さて、ここまでカーステッカーのデザイン、制作から施工にかけての内容でしたが、それ以前にもやっておきたい作業がいくつかあります。

- 車の下見 実際の車両の形状や色、各パーツの大きさ・長さの計測をします。

- 作業場所の確保 弊社では基本的に出張施工を行っているため、お客様や車の販売店のもとに直接伺っています。そのため道具や脚立を広げられるかどうか、またそうでない場合は安全でスムーズな作業ができる場所に車を移動させることが可能かどうか、確認させていただく場合があります。弊社のラッピングスタジオに車を持ち込んで作業させてもらうことも可能です。

まとめ

という事で、2回にわたって商用車に向けたカーステッカーについて詳しくお話してきました。長年の経験と実績から培ってきた専門知識をもとに、弊社でお客様に対してどのように最適なカーステッカーをご提案しているか、少しでもこれを読んでいただいた皆様に伝われば幸いです。この記事を読んで「カーステッカーを貼ってみようかな」少しでも思ったら、ぜひ弊社までご連絡をよろしくお願いします!

さて、次回の内容ですが、早くもネタが枯渇しているため未定とさせていただきます。社員の皆さんネタをください。

皆様良いお年を。